Peter Bruhn: Der 16. Juni 1953 bleibt mir unvergeßlich

Vorbemerkung

Das Gefühl der Skepsis beschleicht mich erst allmählich. Warum? So schön, wie sich das alles liest: Mir kann keiner erzählen, dass zwischen dem Juni 1953 und dem Frühjahr 1954 ein Zeitsprung stattgefunden habe. Was ist eine "Westberliner Behörde", die über die "Anerkennung als politischer Flüchtling" zu entscheiden hatte? Hat die keinen offiziellen Namen? Wie wäre es mit "Bundesdienststelle für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge"?

Wie bei jeder Prüfungsarbeit hat der Schreibende seine Leser im Hinterkopf und zielt darauf ab, deren Erwartungen zu erfüllen. Es gibt noch weitere Aspekte, auf die mich PassThor David am 2. Juli aufmerksam machte und die ich überhaupt nicht von der Hand weisen mag:

Insbesondere die Fülle der Ereignisse an unterschiedlichsten Stellen des Demonstrationszugs macht mir Probleme zu glauben. Meine Erfahrungen mit Demo-Zügen besagen, dass es schwierig ist, wenn nicht gar unmöglich, mal in der Mitte und mal vorne zu sein, wie ein Vogel, der zu den Orten fliegen kann.

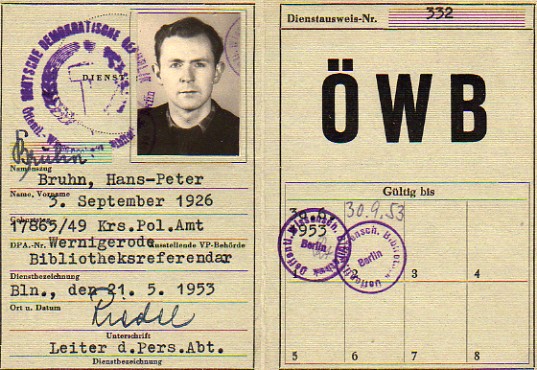

Strassenbahnen sind keine Wurmlöcher, es dauert, bis man ankommt, man muss sich durch Menschenmassen drücken ... und dann zückt er seinen Bibliotheksausweis und kann Abkürzungen nehmen ...

Ich denke mal, der hat Erzählungen anderer "selbst durchlebt", allerdings im Geiste, und dann eine schöne Geschichte draus gemacht, die mir aus chronologischer Sicht "heldenhaft" erscheint. Das Auto mit Havelmann in Person bestätigt das Ganze weiter ...

Der Problematik widme ich einen eigenen Internetauftritt: Die-Zeit-des-Anderen.de .

Quelle

Der Bericht wurde nach fünfzig Jahren erstmals veröffentlicht und zwar auf den Seiten 225 bis 250 in dem von Ulrich Mählert herausgegebenen Buch "Der 17. Juni 1953, ein Aufstand für Einheit, Recht und Freiheit", erschienen im Verlag J.H.W. Dietz, Bonn, 2003.

Angebote auf amazon.de | Buchbeschreibung vom Verlag | E-Mail-Adresse von Peter Bruhn

Buchbeschreibung

Ulrich Mählert (Hg.)

Ulrich Mählert (Hg.)

DER 17. JUNI 1953

Ein Aufstand für Einheit, Recht und Freiheit

1. Aufl. 2003

280 Seiten, zahlr. Abb.

Broschur

19,90 Euro

ISBN 978-3-8012-4133-9

vergriffen, keine Neuauflage

Am 17. Juni 1953 stand das SED-Regime vor dem Aus. Über eine Million Menschen zwischen Oder und Elbe demonstrierten für Freiheit und die deutsche Einheit. Sowjetische Panzer wurden zum Garanten der zweiten deutschen Diktatur. Mit Zuckerbrot und Peitsche sollte fortan jeder Widerspruch im Keim erstickt werden.

Der vorliegende Sammelband beschreibt den Juni-Aufstand von 1953 in seinen lokalen und regionalen Ausprägungen. Die AutorInnen richten ihren Blick von Berlin und Potsdam über Görlitz, Leipzig, Jena, das Industriegebiet Halle-Bitterfeld bis an die Küste, nach Rostock. Dabei werden historische Wurzeln und regionale Besonderheiten als Bedingungsfaktoren des Aufstandes sichtbar. Während in den meisten industriellen Zentren die Aufständischen ihren Triumph bereits vor Augen wähnten, gelang es der SED im Verein mit den Sowjets, in Potsdam und Rostock den Aufstand schon in seinen Anfängen zu ersticken.

Biographische Skizzen lokaler Akteure des Aufstandes ergänzen die sowohl ereignis- wie sozialgeschichtliche Perspektive. So verdeutlicht ein Beitrag über sozialdemokratische Widerstandsgruppen in den späten vierziger und frühen fünfziger Jahren, dass der Oppositionsgeist unter der Oberfläche der Parteidiktatur nicht erloschen war. Ein umfänglicher Zeitzeugenbericht, 1954 niedergeschrieben und bislang unveröffentlicht, zeichnet ein dichtes Bild der Berliner Ereignisse. Der Band wird mit einem Beitrag abgeschlossen, der den Aufstand als Gegenstand der Geschichtspolitik in den nachfolgenden Jahrzehnten resümiert und für dessen Verortung in der deutschen Erinnerungskultur plädiert.

Peter Bruhn

[ Abschnitte zwecks besserer Lesbarkeit eingefügt ]

Im Jahre 1953 war ich 26 Jahre alt. Durch die Zeitläufe, die ich bis dahin durchlebt hatte, war ich damals - wie vermutlich die Mehrheit meiner Altersgenossen - politisch wenn auch beileibe nicht hinreichend gebildet, so doch auf Grund gravierender Erfahrungen für fast alles aufgeschlossen und interessiert, was die mich umgebenden politischen Verhältnisse betraf. In Hitler-Deutschland aufgewachsen und im Geist der NS-Zeit erzogen, hatte es 1945 nach dem Ende des sogenannten Dritten Reiches für mich ein beschämendes Erwachen gegeben. Die allseits zu hörende Parole "Nie wieder Krieg!" reichte da bei weitem nicht aus. Hinzu kam nun der feste Vorsatz, künftig die Dinge stets kritisch genug zu hinterfragen, um sich nicht ein weiteres Mal politisch mißbrauchen zu lassen.

Meine Heimatstadt, in Sachsen-Anhalt gelegen, war im April 1945 zwar von US-Truppen eingenommen worden, gehörte aber ab 1. Juli 1945 auf Grund alliierter Abkommen zur Sowjetischen Besatzungszone. So wurde ich dann als Bewohner der SBZ und später als Bürger der DDR ständig konfrontiert mit den sich dort vollziehenden gesellschaftlichen Entwicklungen. Das waren meistens keine angenehmen Realitäten.

Andererseits mußte ich mich an der Universität als Student u.a. mit dem Studium des Marxismus-Leninismus befassen. Im Laufe der Zeit gewann ich immer mehr die Überzeugung, daß die Lehre mit den Realitäten der Praxis absolut nicht in Einklang zu bringen war.

Was mich aber besonders störte, war die vom Regime ständig praktizierte Repression. Die Intoleranz war derartig, daß man sich nicht mehr trauen konnte, etwas zu äußern, was der vorgeschriebenen Denkweise möglicherweise nicht entsprach. Die Folge war, daß in der mich umgebenden DDR-Gesellschaft - von den wenigen überzeugten Kommunisten abgesehen, die es auch gab - sich das Heer der "Ungläubigen" in fast allen Bereichen von morgens bis abends zum Heucheln genötigt sah und der Opportunismus allseits in Blüte stand.

Das waren Verhältnisse, die ich mit der Zeit als überaus belastend empfunden habe und das erklärt auch meine Begeisterung über die im Juni 1953 plötzlich ganz offen aufbegehrenden Bauarbeiter, nachdem ich ihre Demonstration am 16. Juni zu meiner nicht geringen Überraschung als echt und nicht fremdgesteuert erkannt hatte.

Näheren Aufschluß darüber bietet mein nachstehend abgedruckter Augenzeugenbericht, den ich - noch unter dem frischen Eindruck der Juni-Ereignisse von 1953 stehend - im Frühjahr 1954 abgefaßt habe. Er verdankt sein Entstehen allein dem Umstand, daß ich damals nach einer ausführlichen mündlichen Befragung seitens der Westberliner Behörde, bei der ich um meine Anerkennung als politischer Flüchtling nachgesucht hatte, aufgefordert worden war, meine Erlebnisse niederzuschreiben. Der Bericht muß sich dort noch in der Aktenablage des Amtes bzw. im Archiv befinden.

Als ich vor einiger Zeit beim Aufräumen alter Unterlagen die damals glücklicherweise von mir angefertigte Durchschrift wieder in die Hände bekam und las, fiel mir auf, daß die darin namentlich für den Verlauf des 16. Juni geschilderten Einzelheiten anderswo nirgends zu finden sind, jedenfalls nicht im gedruckten Schrifttum.

Ich glaube, mir insofern ein Urteil darüber erlauben zu können, als ich beruflich als Bibliothekar und Bibliograph tätig gewesen bin und - weil mich das Thema "17. Juni" seit jenen erregenden Ereignissen nicht mehr losgelassen hat - selber alle Daten gesammelt habe, die ich im Verlaufe meines Lebens im Hinblick auf Veröffentlichungen über den 17. Juni ermitteln konnte.

Das Material werde ich übrigens in diesen Tagen anläßlich des 50. Jahrestages des 17.Juni in Form einer umfassenden Bibliographie publizieren. Mit dem Entschluß, den nachfolgenden Bericht zur Veröffentlichung freizugeben, möchte ich allen Interessierten, eine bislang unbekannte Quelle zugänglich machen und auch den leider immer wieder anzutreffenden Falschdarstellungen über das Geschehen am 16. Juni entgegentreten.

Obwohl ich manches von dem, was ich vor einem halben Jahrhundert als junger Mann aufgeschrieben habe, heute anders bewerte und natürlich auch stilistisch anders ausdrücken würde, habe ich zur Wahrung der historischen Authentizität den ursprünglichen Text nicht abgeändert, nichts hinzugefügt und selbst Schreibfehler nicht verbessert.

Ausführliche Darstellung meiner Teilnahme an den Aktionen des 16. und 17. Juni 1953

Am 16. Juni 1953 befand ich mich wie gewöhnlich im Gebäude der Universitätsbibliothek Berlin, bei der ich als Referendar tätig war. In der Mittagspause, die ich in dem nach der Universitätsstraße hin gelegenen sog. Frühstückszimmer verbrachte, hörte ich plötzlich von den Linden her laute Rufe und Sprechchöre, die sich auffallend von dem unterschieden, was man sonst gemeinhin bei den üblichen befohlenen Demonstrationen und Umzügen zu hören bekam. Ich öffnete daraufhin das Fenster, konnte aber trotzdem nichts sehen, da sich das Fenster hinter einem sehr starken Mauervorsprung befindet, der einen Blick auf die Linden hin verwehrt.

Da die politische Situation während der vorangegangenen Tage durch die Verkündung des sogenannten „Neuen Kurses“ der Regierung ohnehin wieder in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses gerückt war und eine gewisse Spannung in der Luft lag, sagte ich der einzigen außer mir gerade im Zimmer befindlichen Kollegin, deren Einstellung mir bekannt war, halb im Scherz, halb im Ernst, daß ich nicht gewillt sei, hinter den Bücherstapeln der Bibliothek sitzend die Revolution zu verpassen und verließ, wobei ich alles stehen und liegen ließ, eiligst das Gebäude.

Als ich die Straße Unter den Linden erreichte, erblickte ich dort einen mehrere hundert Meter langen, ungeordneten Zug, der zum allergrößten Teil aus Bauarbeitern bestand, die in ihrer Arbeitskleidung offensichtlich von den Baustellen zu kommen schienen. Die Spitze, die in Richtung auf das Brandenburger Tor marschierte, hatte gerade die Kreuzung an der Friedrichstraße überquert, während sich das Ende noch etwa in der Höhe der Universität und der Staatsoper befand.

Da ich nicht recht wußte, was das Ganze bedeuten sollte, sprach ich einige der Arbeiter an und erfuhr einigermaßen überrascht, daß sie zur Regierung wollten, um gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen zu protestieren und daß sie - wie einer von ihnen sich ausdrückte - „überhaupt längst die Nase voll“ hätten. Obwohl ich an der Ehrlichkeit dieser Worte nicht zweifelte, war ich doch nicht ganz davon überzeugt, daß es sich wirklich um eine spontane, von Partei und Staat nicht kontrollierte Aktion handelte. Vorallem machte mich die Tatsache stutzig, daß die Volkspolizei nicht eingriff, sondern im Gegenteil sogar den Verkehr umleitete und damit dem Demonstrationszug den Weg frei machte.

Als ich die Spitze des Zuges erreichte, erblickte ich dort ein großes blaues Transparent. Es schien vorher eine andere Inschrift gehabt zu haben. Jetzt trug es eine mit weißer Farbe offensichtlich in Eile improvisierte Aufschrift, deren Inhalt sich gegen die Normenerhöhung wandte. Um Näheres über die Haltung der Volkspolizei und über ihre Anweisungen zu erfahren, lief ich dem Zug voraus bis zur Ecke Unter den Linden/Wilhelmstraße. Dort stand ein kleines Einsatzkommando der Verkehrspolizei.

Als ich auf den näherkommenden Demonstrationszug wies und fragte, um was für eine Demonstration es sich wohl handele, zuckten die Volkspolizisten nur mit den Schultern. Sie wußten es selber nicht. Ebensowenig konnten sie mir sagen, welche Richtung der Zug an der Kreuzung einschlagen würde. Überhaupt machten sie einen sehr unsicheren Eindruck. Als sich der Zug auf etwa 100 bis 50 m genähert hatte, bestiegen sie hastig Auto und Motorräder und fuhren davon. Zurück blieb nur ein noch recht junger Volkspolizist, der wohl zu dem unter den Linden stationierten Kontrollposten an der Sektorengrenze gehörte. Als sich ihm einige vorauseilende Bauarbeiter mit Drohungen und spöttischen Bemerkungen näherten, machte er ein sehr verlegenes Gesicht und trollte sich möglichst unauffällig davon.

Nachdem ich das alles beobachtet hatte, war ich ziemlich fest davon überzeugt, daß wirklich etwas sehr Außergewöhnliches im Gange war. Immer mehr überkam mich das Gefühl, daß sich hier eine seltene und darum kostbare Chance bot für eine politische Aktion größeren Stils gegen das verhaßte System. Ich beschloß, nach besten Kräften meinen Teil zu dieser Aktion beizutragen.

Aus diesem Grunde kehrte ich nicht an meinen Arbeitsplatz zurück, sondern schloß mich den Demonstranten an, mit denen ich dann die Wilhelmstraße hinunter zog zum Hause der Ministerien, dem Sitz der Regierung an der Ecke Wilhelmstraße/Leipziger Straße. Dabei wurden unterwegs immer wieder Sprechchöre gerufen, in denen vorallem die Herabsetzung der Arbeitsnormen, die Senkung der HO-Preise und die Auflösung der sog. Nationalarmee (KVP) gefordert wurden. Die Losungen für die Sprechchöre stammten meistens von einer Gruppe besonders aktiver Bauarbeiter, die an der Spitze des Zuges, unmittelbar vor dem Transparent marschierten, und denen ich mich zugesellte.

Auf dem Marsche durch die Wilhelmstraße passierte der Zug unter anderem auch die Gebäude des Ministeriums für Volksbildung und des Staatssekretariats für Hochschulwesen. Im Rahmen unserer Ausbildung waren wir Referendare von Funktionären des Staatssekretariats für Hochschulwesen ein Vierteljahr lang von morgens bis abends im Marxismus-Leninismus unterrichtet worden und hatten darin auch noch ein Examen ablegen müssen, von dessen Zensur die Zulassung zur eigentlichen Fachausbildung wie auch die Höhe des Stipendiums abhängig waren.

Nach der starken seelischen Belastung dieser damals erst wenige Monate zurückliegenden Zeit war es mir eine besondere Genugtuung, die Gesichter dieser Funktionäre zu sehen, wenn sie durch unsere Sprechchöre aufmerksam geworden an den Fenstern ihrer Dienststellen erschienen und wir sie mit lauten Pfiffen und Pfui-Rufen begrüßten. Es muß kurz nach Mittag gewesen sein, als wir den Platz vor dem Hause der Ministerien erreichten. Als unser Zug sich dem Gebäude näherte, konnte man sehen, daß das eiserne Gittertor vor der Einfahrt eilig geschlossen wurde.

Im Nu war der Platz mit einer Kopf an Kopf stehenden Menge angefüllt, die auch jetzt noch zum größten Teil aus Bauarbeitern bestand. Erneut klangen Sprechchöre auf, und es währte nicht lange, bis so ziemlich sämtliche Fenster des Regierungsgebäudes, die auf den Platz hinausgingen, geöffnet wurden. Die Gestalten von Büroangestellten und Sekretärinnen wurden in ihnen sichtbar, aber auch die einzelner Regierungsfunktionäre. Teils mit erstaunten und fragenden, teils mit erschrockenen und verstörten Gesichtern hörten und blickten sie auf die aufgebrachte Menge.

Nachdem die Sprechchöre dann verklungen waren, geschah zunächst eine Weile lang garnichts. Dann tauchte etwa in der Mitte der Säulenreihe der nach Norden gerichteten Fassade des Gebäudes die Gestalt eines Mannes aus der Menge auf. Er ragte etwa bis zum Gürtel über die Köpfe. Ob er auf einem Stuhle stand oder von den Arbeitern gehalten wurde, konnte ich nicht erkennen. Ich hatte nicht den Eindruck, daß es sich bei ihm um einen führenden Regierungsfunktionär handelte. Mit einer überaus schwachen Stimme versuchte er zu uns zu sprechen, aber obwohl er seine Worte mehrmals wiederholte, nahm kaum jemand außer den unmittelbar um ihn Herumstehenden Notiz davon.

Erst nachdem zwei Arbeiter mit kräftiger Stimme die Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt hatten, gelang es ihm zu einem größeren Kreise zu sprechen. Das, was er mit ausdrucksloser Stimme und mit unbeweglichem Gesicht sagte, bestand aus nicht viel mehr als zwei Sätzen. Da ihn aber unter den Demonstranten niemand kannte, unterbrachen wir ihn durch Zwischenrufe und verlangten seinen Namen zu wissen. Er nannte ihn und zog zum Beweise der Richtigkeit seiner Angaben seinen Dienstausweis aus der Tasche, den er mit ausgestrecktem Arme emporhielt.

Aus dem Inhalt seiner Worte ging hervor, daß er vom Ministerrat den Auftrag erhalten hatte, mitzuteilen, daß die Erhöhung der Arbeitsnormen mit sofortiger Wirkung rückgängig gemacht worden sei. Er war dieses Mal von einem größeren Teil der Demonstranten gehört worden, die ihrer Unzufriedenheit durch laute Zurufe Ausdruck gaben. Sie waren mit diesem Zugeständnis der Regierung nicht zufrieden und lehnten es überhaupt ab, weiter mit untergeordneten Funktionären zu verhandeln.

Kurz nachdem dieser Regierungssprecher wieder untergetaucht war, wurde ich von hinten durch eine etwa 40 bis 45jährige Frau beiseite geschoben, die sehr bestimmt um Durchlaß bat. Ich hatte den Eindruck, daß sie bei der Regierung eine leitende Stellung innehaben müsse und daß sie es gewohnt war, mit ihrer resoluten Stimme Anordnungen zu erteilen. Sie drängte sich durch die Menge bis zu der Stelle, von der aus der erste Sprecher geredet hatte. Mit fester Stimme und in emphatischen Ton begann sie eine Rede. Anscheinend hielt sie sich für auserkoren, dem Rad der Geschichte in die Speichen zu greifen. Sie kam aber nicht weit, sondern wurde immer wieder ausgepfiffen.

Dies geschah unweit der Stelle, an der ich stand. Ich erinnere mich, daß auch an anderen Stellen des Platzes hier und da für kurze Augenblicke Redner aus der Menge auftauchten, vorallem wohl solche aus den Reihen der Demonstranten. Sie konnten aber alle nur einen verhältnismäßig kleinen Teil der Leute ansprechen, ohne ein größeres, allgemeines Echo zu finden. Da auf diese Weise nichts Konkretes zustandekam, wurden wir allmählich unruhig. Stimmen wurden laut, die verlangten, man solle sich mit niemandem mehr in Verhandlungen einlassen außer mit Ulbricht oder Grotewohl. Pieck hielt sich ja zu jener Zeit gerade wieder einmal in der Sowjetunion auf.

Eine Gruppe von Bauarbeitern in der Mitte des Platzes begann mit dem Sprechchor: „Ul-bricht o-der Gro-te-wohl!“ und bald hallte der ganze Platz davon wieder. Mit anderen Demonstranten unterhielt ich mich darüber, daß Ulbricht in spätestens zwei Stunden dasein könne, wenn er nur wolle; da ihm ja alle Verkehrsmittel der DDR zur Verfügung stünden. Ich weiß nicht, von wo dann der Vorschlag kam, man solle doch eine Delegation zur Regierung hineinschicken. Ich erinnere mich aber genau, daß wir ihn alle leidenschaftlich ablehnten.

Eisern wurde darauf bestanden, auf offener Straße vor aller Augen und Ohren zu verhandeln. Da wir uns also nicht beschwatzen ließen und überhaupt auf nichts eingingen, und da überdies keiner Anstalten machte, den Platz zu räumen, erschienen nach geraumer Zeit in einem der Fenster des ersten Stockes in der Mitte des die Westseite des Platzes begrenzenden Flügels des Regierungsgebäudes der Minister Selbmann und der stellvertretende Ministerpräsident Heinrich Rau.

In der Fensterbank stehend, mit den Armen das Fensterkreuz umklammernd, versuchte Selbmann zu uns zu sprechen. Er kam aber nicht weit, sondern wurde durch Zurufe aufgefordert, er solle gefälligst herunterkommen, andernfalls man nicht mit ihm verhandeln wolle. Selbmann verließ daraufhin das Fenster und erschien kurze Zeit danach am Eingang des Gebäudes, um sich tatsächlich unter die Arbeiter zu begeben. Er wurde von Rau und einer Reihe anderer politischer Größen begleitet, unter ihnen die berüchtigten Professoren Havemann und Naumann von der Linden-Universität.

Irgendjemand hatte einen Schreibmaschinentisch mit heruntergebracht, von dem herab Selbmann nun zu sprechen begann. Er begann seine Rede mit der Feststellung dessen, worum es seiner Meinung nach ging: Die Bauarbeiter der Stalin-Allee seien wegen unberechtigter Erhöhung ihrer Arbeitsnormen in den Streik getreten. Daraufhin, sagte er, habe der Ministerrat die entsprechende Anordnung zurückgenommen und es läge nun kein Grund mehr zum Streik vor. Jeder solle wieder an seine Arbeit gehen. -

Die Arbeiter durchschauten seine Absicht, sich um Zugeständnisse herumzudrücken, und machten ihm sehr schnell und energisch klar, daß es nicht nur um die Bauarbeiter der Stalin-Allee ginge, sondern daß sie für die Arbeiterschaft des ganzen Ostsektors, ja, der ganzen Zone sprächen.

In diesem Augenblick war es, glaube ich, auch, daß ein kleiner, hagerer Bauarbeiter neben dem Minister den Tisch erklomm. Er trug einen weißen Maureranzug und eine weiße Mütze und schien schon älter zu sein, vielleicht schon über fünfzig Jahre alt. War die ganze Aktion bisher das Unternehmen einer mehr oder weniger kopflosen Masse gewesen, getragen lediglich vom gemeinsamen Wollen der einzelnen Beteiligten, so erstand ihr jetzt in diesem Manne ein geradezu idealer Anführer, der den weiteren Verlauf der Ereignisse in entscheidender Weise beeinflußte.

Neben Selbmann auf dem Tische stehend, begann er zu uns zu sprechen. Zunächst wies er darauf hin, daß er sich zum Sprecher seiner demonstrierenden Arbeitskollegen machen wolle, auch auf die Gefahr hin, erneut ins KZ zu wandern, in welchem er schon unter dem Nationalsozialismus fünf Jahre habe verbringen müssen. Obwohl Selbmann den Arbeiter mehrmals zu unterbrechen versuchte, gelang es ihm doch nicht so recht, wieder zu Wort zu kommen.

Um den verlorenen Kontakt wiederzugewinnen, rief er den Arbeitern zu, daß er doch selber ein Arbeiter sei. Das hätte er nun freilich nicht tun sollen. „Das hast du aber vergessen!“ und „Bonze!“ und „Arbeiterverräter!“ hallte ihm ein entschiedener Protest entgegen. Im Verlaufe dessen, was nun folgte, wurde Selbmann immer kleinlauter, ohne sich jedoch zu Zugeständnissen bereit zu erklären, wozu er wohl keine Vollmachten besaß. Wie er so auf dem Tische stand, bot er einen für einen Minister wirklich jämmerlichen Anblick. Seine Hose war etwas heruntergerutscht und ließ einen etwa zehn Zentimeter breiten Streifen seiner Unterhose frei. Er hielt den Blick gesenkt und flog vor Erregung am ganzen Körper.

Währenddessen sprach der neben ihm stehende Bauarbeiter unter unserem lauten Jubel davon, daß es sich bei dieser Demonstration nicht nur um einen Streik, sondern, wie er wörtlich sagte, um eine Volkserhebung handele. Sehr schnell hatte er sich das Vertrauen und die Sympathien der Menge erworben, unter deren sich von Mal zu Mal steigernden und begeisterten Beifall er in diesem überaus entscheidenden Augenblick die politischen Forderungen zu proklamieren begann (Einheit Deutschlands, freie Wahlen, Entlassung aller politischen Häftlinge usw.). -

Neben ihm trat noch ein anderer Sprecher aus den Reihen der Bauarbeiter auf, ein jüngerer Mann in weißer Maurerhose mit bloßem, braungebrannten Oberkörper. Horst Schlaffke war sein Name, wie ich später beim Komitee 17. Juni erfuhr. - Als Selbmann gemerkt hatte, worauf die Sache hinauslief, verschwand er.

Nach ihm versuchte Professor Havemann sein Glück. Mit der für ihn anscheinend typischen Unverfrorenheit versuchte er auch in diesem Augenblick noch, auf Bauernfang auszugehen. Er wies darauf hin, daß die Arbeiter ja soeben freie Wahlen und die Einheit Deutschlands gefordert hätten. Das, so sagte er, seien aber doch gerade die immer wieder hervorgebrachten Forderungen der Regierung der DDR, die u.a. auch für den neuen Kurs von großer Bedeutung seien. Schuld an der gegenwärtigen Spaltung Deutschlands seien doch die westlichen....usw. usw. Natürlich fiel niemand auf diesen plumpen Schwindel herein. Havemann mußte abtreten.

Sein Kollege, Professor Naumann, der nach ihm den Rednertisch erstieg, wurde ausgepfiffen, ohne ein Wort gesagt zu haben und mußte zusammen mit seinen Genossen von der Bildfläche verschwinden. Wir hatten nun genug und verlangten erneut in Sprechchören nach Ulbricht oder Grotewohl, um nur noch mit diesen beiden zu verhandeln. Ein Teil der Bauarbeiter, die ja schon seit dem frühen Morgen auf den Beinen waren, ließ sich demonstrativ auf das Pflaster des Platzes nieder, um zu warten.

Aus einem der vergitterten Fenster des Erdgeschosses wurde den durstigen Arbeitern, - es war ja ein sonniger und warmer Tag - , von den bei der Regierung beschäftigten Putzfrauen Trinkwasser herausgereicht. Ferner erinnere ich mich noch an zwei junge Frauen, die als Rednerinnen auftraten. Die eine war mit einer FDJ-Windbluse bekleidet und wurde so lange ausgepfiffen, bis sie diese ausgezogen und einer der Demonstranten erklärt hatte, daß es sich um eine Gleichgesinnte handele. Da ich etwas weit von ihr entfernt stand, konnte ich nicht alles verstehen. Soweit ich ihren Worten folgen konnte, handelte es sich um die Gemeinheit eines ‘Jugendfreundes’ aus ihrem Betriebe, der im Begriff sei, die ihm bekannten Demonstranten zu notieren. Die andere Rednerin, die ein helles Sommerkleid trug, war so weit von mir entfernt, daß ich nichts von ihren sehr erregten Worten verstehen konnte. -

Zu erwähnen wäre noch, daß, als die Teilnehmer an der Demonstration, die an der Peripherie des Platzes standen und darum nicht alles verstehen konnten, nach einem Lautsprecher verlangten, ein Mann aus dem ersten Stock des Regierungsgebäudes ein Kabel herabzulassen begann. Er verschwand jedoch vom Fenster und erschien nicht wieder. Das Kabelende blieb auf halber Höhe hängen. -

Nachdem wir dann noch eine ganze Weile auf dem Platze vor dem Hause der Ministerien vergeblich gewartet hatten, wurde auf Initiative des genannten Arbeiters beschlossen, den Demonstrationszug durch die Stadt fortzusetzen und den Generalstreik auszurufen. Die Spitzengruppe mit dem Transparent, der ich mich wieder anschloß, setzte sich langsam in Marsch, der Zug formierte sich.

Wir zogen die Leipziger Straße entlang und bogen dann nach links in die Friedrichstraße ein. Immer wieder ertönten unterwegs unsere Sprechchöre, z.T. noch dieselben, wie auf dem Anmarsch, z.T. aber neue, wie „Wir rufen auf zum Generalstreik!“, „Berliner reiht euch ein, wir wollen keine Sklaven sein!“ und ähnliche. Besonders eindringlich wurden die Rufe und Sprechchöre immer dann, wenn wir an Baustellen oder an Betrieben vorbeizogen. Hier wurde die Arbeit daraufhin fast überall sogleich eingestellt. Die Arbeiter schlossen sich unserem Zuge an. Jedes Mal, wenn eine neue Gruppe zu uns stieß, wurde sie jubelnd empfangen.

Inzwischen war man auch auf Seiten der Regierung nicht untätig geblieben. Als wir am Bahnhof Friedrichstraße vorüberzogen, ertönte von rechts aus der Georgenstraße von einem etwa 50 bis 100 m entfernten Lautsprecherwagen die Stimme eines Ansagers. Er wies darauf hin, daß kein Grund zum Streik bestünde, da die Regierung die Normenerhöhung zurückgenommen habe. Drohrufe und erhobene Fäuste waren die Antwort. -

Als wir über die etwas höher gelegene Weidendammer Brücke zogen, warf ich einen Blick zurück und sah, daß die Friedrichstraße in ihrer ganzen Breite einschließlich der Fußsteige bis hinter die Bahnüberführung am Bahnhof, die den Blick begrenzte, mit einer dichten Menschenmenge erfüllt war. Es hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits eine Menge Passanten und wohl auch Angestellte der anliegenden Behörden dem Demonstrationszug angeschlossen. Vom Oranienburger Tor ging der Zug dann, wenn ich mich richtig erinnere, die Wilhelm-Pieck-Straße entlang über Hamburger Tor, Rosentaler Tor, Schönhauser Tor bis Prenzlauer Tor, und von dort durch Nebenstraßen zur Neuen Königstraße.

Immer wieder erschienen unterwegs in den Seitenstraßen die Lautsprecherwagen der Regierung. Wir empfanden ihre Aufrufe als eine ziemlich freche Provokation, und obwohl einige derjenigen Bauarbeiter, die inzwischen eine Art Streikkomitee begründet hatten, dazu aufforderten, sich durch die Lautsprecheransagen nicht zu Übergriffen hinreißen zu lassen, waren wir so aufgebracht, daß wir - d.h. etwa ein gutes Dutzend Leute - einen der Lautsprecherwagen, der sich allzu nah herangewagt hatte, stellten. Obwohl wir den Wagen bereits umzingelt hatten, ließ sich der Ansager bei seiner Tätigkeit nicht stören. Ich glaube mich ziemlich gut daran zu erinnern, daß es Professor Havemann persönlich war. Wo der Fahrer des Wagens geblieben war, weiß ich nicht.

Um den Ansager endlich zum Schweigen zu bringen, machten wir uns daran, den Wagen umzukippen. Obwohl er von einer Seite auf die andere schwankte, gelang uns unser Vorhaben nicht, da sich, wie sich nachher herausstellte, auf der anderen Seite einige Demonstranten mit der gleichen Absicht gegen den Wagen gestemmt hatten. Schließlich kletterten zwei Arbeiter auf das Dach des Wagens, um die Lautsprecher einzudrücken. Irgendjemand zertrümmerte mit einem Stein die Windschutzscheibe. Da gab Havemann es auf und verließ den Wagen. Er blieb im übrigen ungeschoren.

Ohne mich weiter um den Wagen zu kümmern, eilte ich der Spitze des Zuges nach, die inzwischen ein ganzes Stück weiter gezogen war. Ähnliche Vorfälle müssen sich aber auch an anderen Stellen abgespielt haben, denn schon bald konnten wir einen anderen erbeuteten Lautsprecherwagen in unsere Mitte nehmen. Er war über und über mit Bauarbeitern besetzt. Neben mir stellte jemand fest, daß er ja nun tatsächlich Volkseigentum geworden sei. Seine Scheiben waren ebenfalls entzweigegangen, aber die Lautsprecheranlage ließ sich nach einigen vergeblichen Versuchen wieder in Gang setzen.

Nun wurden die Streikparolen nicht mehr allein durch Sprechchöre, sondern mit größter Lautstärke über die Lautsprecher ausgerufen. Dabei wurde die Bevölkerung unter anderem auch dazu aufgefordert, sich am nächsten Morgen um 7 Uhr am Straußberger Platz zu einer großen Protestaktion gegen die Regierung einzufinden. -

Überaus interessant war es, die Mienen und überhaupt die Reaktion der Menschen zu beobachten, die uns begegneten oder an denen wir vorüberzogen. Durch den Lärm der Demonstration angelockt, standen sie an den Straßen, in den Eingängen zu den Geschäften, vor den Haustüren oder blickten aus den Fenstern ihrer Wohnungen und Büros. Da ich mich meistens an der Spitze des Zuges befand, konnte ich sie gut beobachten. So verschieden ihr Verhalten auch war, in einem ähnelten sie sich alle. Fast alle waren im ersten Augenblick maßlos erstaunt und verdutzt, und bei fast allen dauerte es eine gewisse Zeit, bis sie das, was sich vor ihren Augen abspielte, wirklich begriffen. Zulange war jede oppositionelle Meinungsäußerung unterdrückt worden. Um so heftiger war ihre Reaktion, wenn sie die Situation erkannt hatten. Es fällt mir schwer, meine Eindrücke mit Worten wiederzugeben.

In der Friedrichstraße sah ich eine alte Frau. Als sie auf ihre zögernde Frage von einem vor mir gehenden Bauarbeiter in ein paar knappen Worten erfuhr, was los sei, traten ihr die Tränen in die Augen. Andere Leute, insbesondere die Ladeninhaber, rieben sich die Hände und strahlten übers ganze Gesicht. Oft wurde aus den Fenstern der oberen Stockwerke gerufen und gewunken. Menschen, die sich einander vollkommen unbekannt waren, sprachen sich an und tauschten lebhaft ihre Meinungen aus. Es war mitunter wie ein Taumel. Kurz vor dem Oranienburger Tor begegneten uns zwei Frauen. Als sie begriffen hatten, fielen sie sich - lachend und weinend zugleich - gegenseitig in die Arme. -

Auf dem Wege vom Oranienburger Tor zur Neuen Königstraße tauchten auch des öfteren Fotografen auf, zumeist wohl Amateure. Sie machten verschiedene Aufnahmen von unserem Zug. Aber aus Sicherheitsgründen nahmen wir allen ausnahmslos die Filme aus den Kameras, wenn nicht anders möglich auch unter Gewaltanwendung. -

Die Volkspolizei sahen wir auf dem ganzen Wege nur von weitem in Gestalt motorisierter Verkehrspolizei. Sie leitete den Verkehr um. Im übrigen war sie bestrebt, uns nicht zu nahe zu kommen. Trotzdem muß es Volkspolizisten gelungen sein, zwei - vermutlich etwas zurückgebliebene - Demonstranten zu verhaften und in das Polizeipräsidium zu bringen. Glücklicherweise war dieser Umstand nicht verborgen geblieben. Irgendjemand hatte unseren Lautsprecherwagen informiert, der es seinerseits genau in dem Augenblick bekannt gab, als wir gerade ziemlich geräuschvoll vor dem Polizeipräsidium in der Neuen Königstraße demonstrierten. Die Verhaftung der beiden löste unseren heftigsten Protest aus. Der Zug kam zum Stehen.

Über den Lautsprecherwagen wurde der Volkspolizei ein Ultimatum gestellt, in dem es hieß, daß wir das Präsidium so lange belagern würden, bis die beiden wieder freigelassen würden. Diese Drohung hatte schon nach wenigen Minuten Erfolg. Nach einem entsprechenden Triumpfgeschrei zogen wir weiter um den Alexanderplatz herum zur Stalin-Allee. Am Alexanderplatz standen bereits dichte Menschenmauern auf den Fußwegen und sahen dem Demonstrationszug zu. Es hatte sich anscheinend schon dieses oder jenes von den Vorfällen in der Stadt herumgesprochen.

Ich mischte mich einen Augenblick unter die Zuschauer und erinnere mich, daß mir ein älterer Herr auffiel. Er stand mit einer jüngeren Frau, anscheinend seiner Tochter, unter den erregten Leuten. Um seine Lippen spielte bald ein ungläubiges, bald ein überlegenes Lächeln. Er meinte, es müsse doch irgend etwas auf sich haben mit dieser scheinbar echten Demonstration, die er da so völlig ungehindert an sich vorüberziehen sah. Da könne doch irgend etwas nicht stimmen. Ich hörte, wie er die anderen warnte, nicht darauf hereinzufallen, weil am Ende doch wieder irgend ein Trick dahinter stecke. Es ging ihm wie so vielen Leuten, die unter den in der DDR herrschenden politischen Verhältnissen eine Volkserhebung einfach nicht für möglich hielten. -

Aufgebracht durch die bei dem Vorfall am Präsidium offenbar gewordene feindselige Haltung der VP, wurden die entgegenkommenden, ahnungslosen Volkspolizisten heftig beschimpft, u.a. auch einer, der aus dem Fenster seiner im ersten Stock gelegenen Wohnung schaute und ziemlich herausfordernde Antworten gab. Aber obwohl mitunter wütende Drohungen ausgestoßen wurden, kann ich mich nicht erinnern, bereits an diesem Tage Zeuge von Tätlichkeiten geworden zu sein. -

Nachdem wir den Straußberger Platz überquert hatten, wurde nochmals auf die für den nächsten Morgen geplante Aktion hingewiesen. Dann scherte der Lautsprecherwagen nach links aus, wo er in einer Nebenstraße abgestellt und seinem Schicksal überlassen wurde. Der Demonstrationszug löste sich langsam auf. --

Mit der U-Bahn fuhr ich zurück bis Stadtmitte, und ging dann zu Fuß zur Universitätsbibliothek, wo ich meine Sachen holen wollte. An der Ecke Charlottenstraße/Unter den Linden traf mich meine Bekannte Fräulein Hannelore Schultz aus Zehlendorf. Da die Vorfälle inzwischen schon zum Stadtgespräch geworden waren, hatte sie sich denken können, daß ich an ihnen beteiligt war. Ich fuhr mit Fräulein Schultz zusammen nach Zehlendorf, wo ich ihr ausführlich von den Ereignissen berichtete und die Meldungen der westlichen Rundfunkstationen abhörte.

Am nächsten Morgen, dem Morgen des 17. Juni, brach ich bereits vor 6 Uhr auf. Mit der U-Bahn fuhr ich von der Station Onkel-Toms-Hütte zum Alexanderplatz und von dort weiter mit der Linie E. Schon auf dem unteren Bahnsteig des Bahnhofes Alexanderplatz wurde durch Lautsprecheransagen darauf hingewiesen, daß die Züge am Straußberger Platz nicht halten. Ich mußte darum eine Station weiter bis Marchlewskistraße fahren. Als ich die U-Bahn verließ und auf die Stalin-Allee kam, sah ich, wie auf beiden Seiten der Straße die Menschen in Richtung Straußberger Platz strömten.

Kurz bevor ich den Platz erreichte, sah ich einen sowjetischen Lkw mit aufgesessener Infanterie, danach einen zweiten. Sie fuhren die Stalin-Allee langsam hinauf und hinunter. Hinter dem Straußberger Platz standen, glaube ich, weitere Fahrzeuge. Ich schätzte, daß es schon 7 Uhr durch war, als ich den Platz erreichte. Von Versammlung konnte keine Rede mehr sein. Ohne Aufenthalt ging es weiter in Richtung Stadt. ‘Zur Regierung’ lautete die allgemeine Parole.

An der Westseite des Straußberger Platzes sah ich eine Gruppe älterer FDJler in blauen Uniformhemden. Mit bösen Gesichtern standen sie am Rande der Straße und erhielten gerade von einem Vorgesetzten Verhaltensmaßregeln. Sie traten aber nicht in Aktion, solange bis ich sie aus den Augen verlor. Hinter dem Straußberger Platz stellten sich uns die ersten Absperrketten der Volkspolizei in den Weg. Sie wurden sehr einfach über eine neben der Straße gelegene Baustelle umgangen, und dienten auf diese Weise allenfalls als Verkehrshindernis.

Da ich möglichst schnell zum Regierungsviertel kommen wollte, wies ich meinen Dienstausweis vor, brummelte etwas von Staatssekretariat und so weiter, woraufhin ich ohne weiteres durch die Absperrung gelassen wurde und auf diese Weise schnell den Alexanderplatz erreichte. Dort gewann ich den Anschluß an einen riesigen, festformierten Demonstrationszug. Es schien sich um geschlossene Betriebsbelegschaften zu handeln. Die Leute kannten sich zum Teil untereinander und marschierten untergehakt in Reihen bis zu 15 und 20 Personen. Sie waren in einer begeisterten Stimmung, der auch ein ziemlich heftiger Regenschauer nichts anhaben konnte. Mit spöttischen und scherzhaften Zurufen, die den wenigen galten, die sich des Regens wegen unterzustellen versuchten, zogen die Reihen unentwegt weiter.

In der Rathausstraße gab es eine kurze Stauung. Teile der Demonstrationszüge zogen, glaube ich, in Richtung Lustgarten. Ich befand mich in einem Zuge, der in die Klosterstraße einbog. - In der Klosterstraße suchte ich den gleichnamigen U-Bahnhof auf. Die Züge fuhren zu dieser Zeit noch. Ich erfuhr aber, daß man auch hier in kürzester Zeit mit dem Streik rechnete. Ich fuhr mit der U-Bahn bis Märkisches Museum, es kann auch Spittelmarkt gewesen sein. Von da aus gelangte ich durch eine ziemlich zerstörte und menschenleere Gegend bis zur Leipziger Straße. Schon von weitem sah ich eine dichte Menschenansammlung.

Als ich näher kam, bemerkte ich mehrere Lkws der Volkspolizei, die auf der Wilhelmstraße vor dem Hause der Ministerien parkten. Die auf ihnen herangeschafften Vopos sperrten die Leipziger Straße ab, sodaß niemand an den Gebäudekomplex herankam. Obwohl die großen Demonstrationszüge noch garnicht heran waren, hatten sich bereits jetzt, zu dieser frühen Stunde schon, eine ganze Menge Leute vor den Absperrketten angefunden. Diese vermochten schließlich dem Druck nicht mehr standzuhalten und mußten Meter um Meter zurückweichen. Dann kam es zu dem ersten Handgemenge. Ein Vopo hatte mit seinem Knüppel zugeschlagen. Sekunden verflogen, dann flog zur allgemeinen Freude seine Mütze durch die Luft, sein Polizeiknüppel wirbelte hinterher. Die Absperrung wurde weiter zurückgedrängt.

Ich verließ dann die Leipziger Straße, um zu sehen ob man nicht an anderen Stellen leichter an das Regierungsgebäude herankommen könne. Aber auch an der Wilhelmstraße stieß ich auf eine doppelte Vopokette, die niemanden durchließ. Hier hatten sich zu diesem Zeitpunkt erst wenige Demonstranten eingefunden.

In diesem Augenblick kamen, nicht weit von uns entfernt, die Mauerstraße herunter die ersten drei sowjetischen Panzerspähwagen. Sie fuhren in Richtung auf das Regierungsgebäude. Die Ausrüstung machte einen durchaus kriegsmäßigen Eindruck. Die Fahrzeuge waren nach oben hin offen. Dort sah man die mit Stahlhelmen bedeckten Köpfe der Rotarmisten. Von den aufmontierten MGs waren die Bezüge entfernt, seitwärts hingen aus ihnen die Patronengurte heraus. Im Laufe der Zeit sah ich sie noch mehrere Male vorüberfahren. -

Ich versuchte dann, von Süden her an das Regierungsgebäude heranzukommen. Dabei kam ich zu einem aus enttrümmerten Grundstücken gebildeten Platz unweit der Sektorengrenze an der Stelle, wo Friedrichstraße, Mauerstraße und Zimmerstraße zusammentreffen. Auch dort hatten sich bereits mehrere tausend Menschen eingefunden. Einige junge Leute machten sich an einer Baracke zu schaffen, die der Volkspolizei gehört hatte. In ihr waren, wie ich hörte, die aus dem Westsektor heimkehrenden Passanten immer durchsucht und oft genug der mitgeführten Lebensmittel oder sonstiger knapper Waren beraubt worden. Nachdem Fenster und Türen eingeschlagen und die Räume durchsucht waren, wurde Feuer angelegt. Es dauerte nicht lange, und die Baracke stand lichterloh in Flammen. Eine dichte, weithin sichtbare Rauchsäule stieg über den Platz empor.

Zur allgemeinen Erheiterung kam nach geraumer Zeit die Feuerwehr angerückt. Da es aber an der Baracke nichts mehr zu löschen gab und andere Gebäude nicht gefährdet waren, bog sie ab ohne anzuhalten. Plötzlich wurden bei einem der Baracke gegenüberliegenden Gebäude die Scheiben eingeworfen. Der Grund dazu war mir nicht klar. Aber als ich mich zu erkundigen versuchte, waren die Akteure verschwunden. Als die Baracke schon ziemlich niedergebrannt war, machte ich mich zusammen mit einigen anderen jungen Leuten daran, die dort an der Sektorengrenze stehenden Schilder ‘Ende des demokratischen Sektors’ zu beseitigen.

Unmittelbar an der Stelle, wo die Friedrichstraße die Sektorengrenze erreicht, waren aus den Westsektoren inzwischen mehrere Wagen mit Presseleuten erschienen. Hart an der Grenze standen mitten auf der Straße zwei VW-Busse, von deren Dächern herab die von der vieltausendköpfigen Menge umgebene brennende Baracke, sowie einzelne Personen mit Teilen der zerbrochenen Grenzschilder in den Händen fotografiert und auch gefilmt wurden. Eine in der Baracke aufgefundene rote Fahne wurde auf einen Stock gehißt und vor den Kameraleuten verbrannt.

Mit einem ganzen Haufen von Leuten zog ich dann die Sektorengrenze entlang, um überall die von östlicher Seite aufgerichteten Grenzschilder umzulegen und zu zerstören. Dabei kamen wir in der Niederkirchnerstraße an der Rückfront des Regierungsgebäudes vorbei. Ein Versuch, von hier aus in das Gebäude einzudringen, mußte aber unterbleiben, da hinter den Fensterscheiben und im Hof mit Karabinern bewaffnete Angehörige der Kasernierten Volkspolizei auftauchten. Wir zogen weiter bis zur Stresemannstraße und zum Potsdamer Platz, wobei sämtliche am Wege stehenden Grenzschilder und Transparente beseitigt wurden. Als wir den Potsdamer Platz erreichten, sah ich, daß der ganze Platz einschließlich der im Westsektor gelegenen Teile mit einer großen, viele Tausende zählenden Menschenmenge erfüllt war, die sich von hier aus die Leipziger Straße hinunter bis in die Wilhelmstraße am Hause der Ministerien erstreckte. Dunkel erinnere ich mich auch, daß von westlicher Seite außer den Wagen der Presse und der Polizei auch ein Lautsprecherwagen auf dem Platze erschienen war, von dem aus ein westberliner Politiker, an dessen Namen ich mich allerdings nicht mehr erinnern kann, eine kurze Ansprache hielt. Ich glaube, es war jemand vom DGB.

Auch hier am Potsdamer Platz waren eine Baracke der Volkspolizei, Zeitungskioske mitsamt ihrem Inhalt und größere Propagandawände und -säulen in Brand gesetzt worden. Vom Potsdamer Platz aus fuhr ich mit der S-Bahn bis Unter den Linden, um zu sehen, wie dort die Lage sei. Als ich auf die Straße kam, prasselte gerade ein heftiger Regenschauer hernieder. Die Straße war verhältnismäßig leer. In der Nähe des Brandenburger Tores stand ein sowjetischer Lkw mit aufgesessener Infanterie, daneben standen zwei sowjetische Offiziere. Von den Linden aus begab ich mich wieder zum Hause der Ministerien. Auf den Straßen sah ich des öfteren Abzeichen und Anstecknadeln herumliegen.

Als ich am Regierungsgebäude ankam, sah ich, daß die inzwischen von kasernierten Einheiten unterstützten Mannschaften der Volkspolizei von der vieltausendköpfigen Menge bis unmittelbar an den Platz vor dem Gebäude zurückgedrängt worden waren und auch diesen trotz größter Anstrengung kaum freizuhalten vermochten. Mit mehreren dichten Absperrketten versuchten sie sich der aufständischen Bevölkerung zu erwehren. Immer wieder kam es zu Zwischenfällen. Hier und da sah man Notverbände und blutige Wunden. Sämtliche Räume des Erdgeschosses waren, wie man sehen konnte, mit Angehörigen der KVP besetzt. Hin und wieder kamen die sowjetischen Panzerspähwagen und fuhren durch die Menge, gerade noch in einem solchen Tempo, daß man ihnen mit Mühe und Not ausweichen konnte.

Von Seiten der Regierung hatte man inzwischen einen Löschzug der Feuerwehr heranbeordern können, der auf dem noch innerhalb der Absperrung gelegenen Teil des Platzes angewiesen wurde, einen Schlauch anzuschließen, - es können auch zwei gewesen sein - , und in direktem Strahle in die Menschen hineinzuspritzen. Das geschah unter lauten Pfiffen und Pfui-Rufen. Zur Abwehr begannen wir damit, von den umliegenden Trümmerhalden herab die Feuerwehr und die Volkspolizei mit einem dichten Hagel von Steinen zu überschütten. Die Feuerwehr war vermutlich nicht ohne Absicht neben einen der sowjetischen Panzerspähwagen postiert worden, und so geschah es, daß etliche dieser Wurfgeschosse, die ihr Ziel verfehlten, auf die Besatzung des Panzerspähwagens fielen. Ich glaubte zwar nicht, daß jemand mit Absicht auf sie geworfen hatte, trat aber trotzdem - so weit ich dringen konnte - dafür ein, die Russen zufrieden zu lassen, was allgemeine Zustimmung fand.

Obwohl die Straßen um das Haus der Ministerien und auch die angrenzenden Trümmergrundstücke und Ruinen weithin mit Menschen, die Kopf an Kopf standen, überfüllt waren, erhielten wir den Zuzug von immer neuen Menschenmassen. Ich konnte mich davon überzeugen, als ich die Leipziger Straße in östlicher Richtung ein Stückchen entlang ging. Ganze Belegschaften selbst von in den Randgebieten gelegenen Betrieben rückten an. Ich sprach u.a. auch mit zwei jungen Männern aus Hennigsdorf, die mir erzählten, daß die gesamte Belegschaft des Stahl- und Walzwerkes auf dem Marsche in die Berliner Innenstadt sei. Sie selbst seien mit der S-Bahn vorausgefahren. Ähnliche Nachrichten trafen auch von anderen größeren Betrieben ein und sprachen sich wie ein Lauffeuer herum. Sie hoben die allgemeine Stimmung, soweit das überhaupt noch möglich war.

Was übrigens die Stimmung betrifft, die uns alle, die wir an den Ereignissen teilnahmen, damals beherrschte, so muß ich mir den Versuch, sie hier wiederzugeben, leider versagen. Man müßte schon eine ausgesprochen literarische Begabung besitzen, um die Atmosphäre jener Stunden auch nur annähernd in Worten einzufangen. -

Um mir einen Überblick zu verschaffen, erklomm ich eine der Trümmerhalden, die dem Regierungsgebäude gegenüberlagen. Ich hörte wie die Leute, die hier standen, behaupteten, sie hätten eben an den Fenstern eines benachbarten Hauses Ulbricht gesehen. Ich zweifelte zwar daran, aber sie waren davon nicht abzubringen. Immer wieder wiesen sie auf das entsprechende Fenster. Irgend ein findiger Kopf unter ihnen hatte bald darauf den folgenden Reim ersonnen: „Es hat doch keinen Zweck, der Spitzbart, der muß weg!“ Nachdem wir ihn einige Male im Sprechchor gerufen hatten, wurde er sehr schnell populär und schallte bald aus tausenden von Kehlen gegen das Regierungsgebäude.

Als ich später wieder auf der Leipziger Straße stand, wurde ich plötzlich mit meinem Namen angesprochen: „Na, Peter, - auch ein bißchen Revolution machen?“ Vor mir stand mit lächelndem Gesicht ein alter Bekannter, den ich noch aus meiner Heimat von der Schulzeit her kannte. Wir waren uns in Berlin einige Monate vorher schon einmal ganz kurz begegnet, auch ganz zufällig. Dabei hatte ich erfahren, daß er als Redakteur bei einem der großen sowjetdeutschen Verlage tätig sei. - Er hatte nicht viel Zeit und wollte zurück zu dem in der Nähe befindlichen Verlagsgebäude, sodaß wir uns bald trennten. --

Es ging bereits langsam auf Mittag zu, als unter lautem Pfui-Geheul der Massen etwa ein halbes Dutzend sowjetische Panzer in kriegsmäßiger Ausrüstung vor dem Hause der Ministerien eintrafen. Es war nun klar, daß die Sowjets sich einschalteten. Sie fuhren ziemlich rücksichtslos durch die Menschenmauern hindurch und es kann wohl nur ein glücklicher Zufall gewesen sein, daß niemand von ihnen überfahren wurde.

Auf einem der Panzer sah ich nachher einen hohen sowjetischen Offizier stehen, mit breiten roten Generalsstreifen an den Hosen. Vermutlich war es der Stadtkommandant bzw. Militärkommandant Dibrowa. Er schrie mit einer sehr wütenden und ärgerlichen Stimme auf die Menschen ein, wobei er heftig gestikulierte. Ich glaube kaum, daß jemand aus seinen Worten klug geworden ist bzw. überhaupt etwas von dem verstanden hat, was er da von sich gab. Es war ja überdies ein Höllenlärm in dem ganzen Viertel. In das Brodeln der vielen tausenden von Stimmen, in die Schreie, Pfiffe und die verschiedenen Sprechchöre mischte sich nun noch der Lärm der Motore und das Rasseln der Panzerketten. Mitunter konnte man sein eigenes Wort nicht verstehen. -

An der Seite des an die Leipziger Straße gelegenen Flügels des Regierungsgebäudes sah ich eine größere Gruppe von Menschen, es mögen schätzungsweise an die hundert gewesen sein. Sie schoben sich eng zusammengedrückt an der Wand entlang, wobei sie von den Demonstranten zum Teil recht heftige Prügel bezogen. Es waren, wie ich hörte, Regierungsangestellte. Sie hatten offenbar den strikten Befehl bekommen, das Gebäude zu verlassen. Es war ihnen anzusehen, wie sie angesichts der drohenden Haltung der Bevölkerung nur höchst ungern dieser Weisung Folge leisteten. Immer wenn sie den schützenden Volkspolizeikordon verließen, wurde auf sie eingeschlagen. Sie wagten sich kaum dagegen zu wehren und versuchten lediglich, mit ihren Taschen und Schirmen und mit den erhobenen Armen die Schläge abzufangen und den Kopf und das Gesicht zu schützen. So drängten sie wie eine Herde ängstlicher Tiere an der Häuserwand entlang. -

Ich hielt es nicht für richtig, diese Menschen zu schlagen. Besagt doch die Tatsache, daß jemand bei der Regierung angestellt ist, an sich noch nichts über seine wirkliche politische Einstellung. Auch mußte die Tatsache zu denken geben, daß sie unter den gegebenen Umständen zum Verlassen des Gebäudes gezwungen wurden. - -

Angesichts der für sie kritischen Lage, hatten die Sowjets inzwischen den Befehl gegeben, unter allen Umständen die Straßen um das Regierungsgebäude herum von den Menschenmassen zu räumen. Zunächst ging wieder die Volkspolizei gegen die Menschen vor, auf die sie mit Knüppeln einschlug. Ich sah auch einen Vopokommissar mit der Pistole in der Hand. Es gab wieder eine ziemliche Prügelei, ohne das es gelungen wäre, die Straßen zu räumen. Schließlich wurden die sowjetischen Panzer eingesetzt. Rücksichtslos rollten sie mit ziemlich hoher Geschwindigkeit durch die mit Menschen gefüllte Leipziger Straße bis zur Sektorengrenze am Potsdamer Platz und wieder zurück. Das geschah mehrere Male. Zum Teil fuhren die Panzer stückweise zu zweit nebeneinander um die ganze Straßenbreite zu erfassen.

Wir hatten uns deswegen zum größten Teil von der Straße weg auf die Trümmergrundstücke verzogen. Von dort aus wurde wieder mit Steinen geworfen. Ich konnte es mir nicht verkneifen, etliche Fensterscheiben im Regierungsgebäude und im Ostflügel des angrenzenden Justizministeriums, wo sie gerade erst neu eingesetzt worden waren, zu zertöppern. - -

An dieser Stelle muß ich etwas einfügen, was eigentlich überflüssig ist: nämlich, daß auch ich der Ansicht bin, daß die östlichen Meldungen über angebliche westliche Agenten, die den 17. Juni inszeniert hätten, eine bewußte Lüge ist. Trotzdem muß ich der Wahrheit halber erwähnen, daß gegen Mittag eine Anzahl junger Burschen unter der revoltierenden Bevölkerung auftauchte, die ihrem Äußeren nach tatsächlich aus dem Westsektor zu stammen schienen. Texashemden, Nickis, Farmerhosen und gestutzter Haarschnitt wiesen jedenfalls darauf hin. Sie machten keinen positiven Eindruck auf uns und ich hörte mehrfach Worte des Unwillens über ihr Verhalten, denen ich beipflichten mußte. So hatten einige von ihnen zum Beispiel einen HO-Laden geplündert und betranken sich auf offener Straße an den gestohlenen Spirituosen.

Ich sah einen, der offensichtlich im Auftrage einer westberliner politischen Organisation kam. Ich beobachtete, wie er ein kleines unscheinbares Päckchen aus der Tasche zog. Es fiel kaum auf in seiner Hand. Plötzlich machte er eine bestimmte ruckartige Bewegung und eine Wolke kleiner gedruckter Flugzettel etwa in Streichholzschachtelformat ergoß sich über die Straße. Soweit ich mich erinnern kann, bestand der Text aus nur zwei Sätzen, etwa so: ‘Nieder mit Moskau! Nieder mit dem Bolschewismus!’ Ich habe mich über diesen Text geärgert, und ich weiß, daß es vielen anderen auch so ging. Wir empfanden ihn als einen Versuch, unserem Volksaufstand eine Richtung zu geben, die wir nicht gewollt hatten.

Der Volksaufstand richtete sich gegen die Regierung Ulbricht und gegen die SED, die wir beide so zu kompromittieren hofften, daß selbst die sowjetische Besatzungsmacht sie fallen lassen würde. Des weiteren hofften wir damit zugleich eine Verbesserung des Lebensstandards und eine Verringerung des politischen Terrors zu erreichen. Nicht zuletzt sollte der sowjetischen Besatzungsmacht klargemacht werden, welch geringen Wert die Zone auf Grund der Haltung ihrer Bevölkerung für sie besaß, wobei wir hofften, daß die Sowjets aus diesem Grunde künftig schon bei bescheidenen westlichen Zugeständnissen bereit sein würden, die Einheit Deutschlands in Freiheit zuzulassen.

Daß ein unbewaffneter Aufstand gegen die Besatzungsmacht von vornherein zum Scheitern verurteilt war, darüber gaben wir uns keinen Illusionen hin. - Besagte Gestalten waren es dann auch, die damit begannen, die sowjetischen Panzer mit Steinen zu bewerfen, wobei sie besonders die offenen Turmluken aufs Korn nahmen. Sie versuchten sogar, aus den Trümmern geborgene Metallteile zwischen die Ketten und Räder zu schieben. Zugegeben, daß sie dabei viel riskierten. Aber zu welchem Zweck? -

Schließlich kam, was kommen mußte, - der Schießbefehl. Sicherlich wurde zu dieser Zeit auch der Ausnahmezustand verhängt, wovon wir aber natürlich nichts wußten. Plötzlich begannen jedenfalls die Maschienengewehre der Panzer loszuhämmern. Langsam rollten sie schießend die Leipziger Straße heran in Richtung Potsdamer Platz. Ich war gleich bei den ersten Schüssen zwischen den Trümmern in Deckung gegangen. Da es zu gefährlich war, die Leipziger Straße zu betreten, arbeitete ich mich eiligst durch die große Ruine des Kaufhauses Wertheim hindurch, die sich bis zum Potsdamer Platz erstreckt. Als ich den Rand des Platzes erreichte, sah ich wie die Menschen in panikartiger Flucht unter Beschuß über den Potsdamer Platz auf den Westsektor zueilten. Immer wieder mußten sie sich zu Boden werfen, um Deckung zu suchen. Einige standen nicht wieder auf und wurden hinübergetragen. Da ich zu hören glaubte, daß die Vopos bereits das Trümmergelände hinter mir durchkämmten, lief ich auch. Es gelang mir, unversehrt den Westsektor an der Potsdamer Straße zu erreichen. Auch dort war man allerdings vor den Feuerstößen der sowjetischen Panzer nicht sicher.

Auf Weisung eines Lautsprecherwagen der westberliner Polizei begaben wir uns weiter in das Innere des Westsektors. Ich sah, wie die Verwundeten per Kraftwagen ins Krankenhaus gefahren wurden. Auch ein Motorradfahrer beteiligte sich mit seinem Beiwagen bei diesem Transport. Da ich sehen wollte, wie es an anderen Stellen im Ostsektor aussah, versuchte ich vom Bahnhof Gleisdreieck aus mit der U-Bahn hinüberzugelangen. Es bestand aber keine Zugverbindung mehr. Zusammen mit zwei Frauen, die im Ostsektor wohnhaft waren und sich alleine nicht trauten, betrat ich beim Anhalter Bahnhof erneut den Ostsektor und gelangte dann auf Umwegen zum Platz der Akademie (früher Gendarmenmarkt) und von dort zur Straße Unter den Linden.

Unterwegs hörte ich in der Nähe und auch aus der Ferne Schüsse, und sah Militärfahrzeuge, die durch die Straßen patrouillierten. Anschließend begab ich mich in die Universitätsbibliothek, um zu sehen, wie dort die Lage war. Die Belegschaft war mit wenigen Ausnahmen im Hause. Es wurde allerdings kaum gearbeitet. Ich sprach mit diesem und jenem und erzählte in der Akzession, wo sich mehrere Kollegen versammelt hatten, dies und das von meinen Eindrücken, wobei ich kein Blatt vor den Mund nahm.

Anschließend begab ich mich in den Aufenthaltsraum, wo ich das Rundfunkgerät einschaltete und die Sondermeldungen des Rias abhörte. Dies geschah im Beisein mehrerer Personen. Zu erwähnen wäre noch, daß im Lesesaal doch tatsächlich zwei oder drei Studenten saßen und arbeiteten. Ich staunte sie an wie ein Weltwunder. Ich war noch nicht lange in der Bibliothek, als etwa gegen drei Uhr Dienstschluß angeordnet wurde.

Wegen des Vorgefallenen und weil sich außerdem herumsprach, daß die Russen die Sektorengrenzen abriegelten, hielt ich es für besser, nicht in meine Unterkunft in der Rigaer Straße zurückzukehren, sondern die weitere politische Entwicklung im Westsektor abzuwarten. Da ich die russische Sprache beherrsche, bot ich den im Westsektor beheimateten Kolleginnen an, sie zu begleiten, um nötigenfalls an der Sektorengrenze mit den Russen zu verhandeln. Es gelang uns aber, ohne angehalten zu werden, zwischen Reichstagsruine und Spreeufer den Westsektor zu erreichen.

Berlin, den 7.5.1954

Peter Bruhn